フードのことをお伝えするにあたり、ドッグフード用語のようなものが登場します。知ってるであろうていで話してしまうと、「いや、なに言ってんのかわからない…」となって、飼い主さんとの距離がうまれてしまうんですよね。

ご提案差し上げる際には難しい用語を使わず、わかりやすい言葉で伝えるように心がけますが、自分への戒めの意味でも、みなさんにも知っていて損はない、ドッグフード用語や知識をご紹介しておきます♪

今回はただワードの説明をするだけではなく、個人的な意見も交えてご紹介するので、考え方の参考にもしていただけますと幸いです。

ドッグフードの定義や用語について

そもそもドッグフードってどんなものがある?

そもそもドッグフードとは、犬が口にするもののこと・薬以外の犬用として加工された食べもののことです。

おおまかに、

の3つの種類があります。

犬のごはんの基本!「総合栄養食」とは?

「これと水さえあれば、犬に必要な栄養素はまかなえている」という食べ物のことを言います。「水とフードだけで大丈夫!」ということを売り文句にしているフードもありますが、総合栄養食はそういうものなのですから、ごく当たり前なことを言っているだけということ。

なので、それを「すごい!」と思う必要はないと判断できます。(実際にあります、これを売り文句にしているフード。当たり前なので騙されないようにしてください。余談でした。)

当たり前やないかーいと流しましょう。。

ちなみに、総合栄養食を名乗るためには、

- 「ペットフード公正取引協議会」

- 「ペットフード安全法」

が定める栄養素検査をクリアしていなければなりません。

「この商品は、ペットフード公正取引協議会の定める分析試験の結果、総合栄養食の基準を満たすことが証明されています。」または「この商品は、ペットフード公正取引協議会の定める給与試験の結果、総合栄養食であることが証明されています。」

ペットフード公正取引協議会では、総合栄養食を証明する基準として、世界的に認められた小動物の栄養基準となっているAAFCO(全米飼料検査官協会)の分析試験による栄養基準、または給与試験プロトコールを採用しています。

上記のとおり、日本のドッグフードの安全規定は、AAFCO(全米飼料検査官協会)がベースになっています。

※AAFCOやペットフード公正取引協議会などについても追ってご紹介しますので、気になる人はチェックしてみてくださいね。

間食(おやつ・スナック)とは?

言葉のとおり、犬用のおやつ・スナックのことを指します。当然ですが、こればかり(これだけ)食べ続けても、犬に必要な栄養はまかない切れない食べ物です。

間食は、1日に必要なエネルギー(総カロリー)の20%以下に抑えるようにすることが理想とされています。できれば10%程度まで理想的です。いうまでもないのですが、間食のカロリー分だけ、主食を減らしてあげるようにしてあげましょう。

その他の目的食・一般食とは?

その他の目的食に該当するものは、総合栄養食でも間食でもない食べ物のこと。

具体的にいうと、

- 療法食:病気・不調を治す、または悪化を防止する)ためのフード

- 栄養補助食・サプリメント:特定の栄養素を補填・サポートするためのアイテム

- 副食、おかず、トッピング用ふりかけ、一般食

などのことを指します。

※療法食をその他の目的食に入れないで、「療法食」として独立したアイテムと認識することもあります。

病気や不調がある子専用のごはん!「療法食」とは?

療養食は病気や不調に配慮して、原材料の配合を調整してあるフードのことです。あくまで食べものであって、薬ではありません。

「食事療法用のフード」ということですので、本来は獣医師の診断ありきで与えるフードに該当します。そのため、健康でなにも問題のない子には与えないようにしましょう。というのも、療法食は一般的な総合栄養食とはまったく違う作りになっているからです。

「一般的なドッグフードの概念からしたらタブーじゃないの?」ということも、症状緩和のために意図的に取り入れられていることもあるので、健康な子が食べると逆に不健康になる可能性があります。

尿結石の子はカリウムやナトリウムを減らすとかだね!

特定の栄養成分を著しく下げて配合してあったり、本来はあまり好ましくないものだとしても、不調改善のためにいたし方なく代用食材として使用していたりなどがあるからです。

また、少し触れましたが、療法食は獣医師の指示ありきのフードなので、与え方は獣医師の指示に従うようにしましょう。独自判断でやめたり、与え方を変えたりは基本的にはおすすめしません。それくらい扱いが難しいフードということです。

万一、インターネットなどで療法食が販売されていたとしても、個人判断で買わないようにしましょう。療法食は、獣医師との連携ありきで有効なフードということをお忘れなく♪

ドッグフードの種類は大きくわけて3つ!

ドッグフードとは?でご紹介した、「総合栄養食・間食・その他の目的食」は、フードそのものの水分含有量で分けることもできます。

と、さらに細かく分類されるのです。

それぞれ特性や、強み、賞味期限なども異なるので、上手に使い分けるようにしましょう。

一番スタンダード!「ドライフード」とは?

ドッグフードとして一番おなじみなのが、ドライフード(カリカリフード)ではないでしょうか?大前提としてドライフードの定義は、フードの水分含有量が3~11%程度のもの(多くても12%程度まで)を指します。

原則10.0%以下となっているものが多いですね!

また、水分のパーセンテージが低くなると、粒も硬めになることもあるため注意しましょう。(フードの形状にもよります)

- パピーなど、まだ体も歯も大人になっていない子にふやかして与える

- 消化器が弱り始めているシニア犬に与える

- 歯が弱い子に与える

など、ふやかして与える必要がある場合や、硬めのものを避けたい場合もあると思います。そういった方が、水分のパーセンテージが低いものを買ってしまうと、ふやかすのに時間がかかる・少し噛みにくいという状況に陥り、そのフードを断念せざるを得ないことも…。

※実際に多々ありました。硬くてうちの子には食べれなかったという意見や、ふやかすのに時間がかかり過ぎて大変などという意見。失敗しないように注意しておいた方がいいポイントだと思います。

ドライフードをふやかすことのメリット・デメリット

人間と同じく、犬もしっかり咀嚼して噛んで食べることで、

- 食べることの楽しみを感じられる

- 満足感を得られる

- 食に対する興味をキープできる

などのメリットもあるといわれています。ですので、特に理由・問題がない場合は、ドライフードをふやかして与える必要はありません。

愛犬がカリカリ食べている音って良い音よねー♪

しかし、ドライフードをふやかして与える方が良いケースもあります。

上記に該当するような場合には、ふやかすことのメリットは大いにあるので、ふやかして与えてあげてください。

とはいえ、フードをふやかすと歯にフードがつきやすいこともあり、愛犬の歯磨きは必須になるので注意しましょう。ドライフードであっても歯磨きは原則必要とはいわれていますが、ふやかして与える場合は、一層念入りな歯磨きを心掛けてあげるといいですね♪

もともと歯が丈夫な子もいて、歯磨きそのものをしなくても、ガムなどだけで大丈夫な子もいますが、できれば歯磨き(フロスを使用して磨いたり、犬用歯ブラシを使用したり)は定期的におこなうようにしてあげてください。

ほんのりしっとり!「セミモイスト・セミウェット・半生タイプ」とは?

セミモイスト(セミウェット)として扱われるフードの定義は、フードの水分含有量が25%~35%程度のものとされています。ドライでもなく、ウェットフードほどべちゃっとした感じもなく、しっとりしたイメージです。

「半生フード」「ソフトドライ」と表記されているものも、セミモイストに該当するフードです。

セミモイストのフードの強みは、

- 香りが立ちやすく、嗜好性が高いこと

- 歯が弱い子、噛む力が弱い子(シニア犬など)でも食べやすいこと

- ドライフードよりもカロリーが低いこと

があります。

余談ですが、セミモイストフードは、ドライフードやウェットフードほど種類は多くありません。なぜなら、水分量ゆえに傷みやすいからです。メーカーとしてもおそらく扱いづらいのでしょう。

フードの腐食を防ぐために、添加物を使用するケースも多々ありますし。

添加物はあまりとらせたくないですね…

そのため、悪くなる前に食べ切れる容量でしか販売していないものも多くなっていて、

- 少量パックなので割高になってしまう

- 開封後7日から14日以内に食べ切るよう記載してある(日持ちしない)

ものが多く、飼い主さん的にも使いにくいものでもあるんです。

ただし、セミモイストフードでも無添加で、栄養分も高めなものもあります。その場合は、賞味期限や保存方法に注意していれば問題ありませんので、メリットを最大限にいかしながら、安心して与えていただいて大丈夫です♪

色んな種類がある!「ウェットフード」とは?

ウェットフードとして扱われるフードの定義は、フードの水分含有量が60%~87%程以上のものとされています。

平均を取るためでしょうが、ペットフード公正取引協議会では75%程度という表記になてっていました。

水分75%程度のフード。品質保持の為に殺菌工程を経て、密封容器に充填します。

ウェットフードは水分含有量の多さと、香りが立ちやすいことから嗜好性の高さが特徴です。それゆえに、セミモイストと同様、開封後は傷みやすい傾向もあります。

また、販売されている形状は、

- 缶詰タイプ・金属缶タイプ

- トレータイプ(アルミニウム製のトレー缶)

- レトルトパウチタイプ(レトルトパック)

- フィルムタイプ(ソーセージのような形状)

などがあります。

ものによって、賞味期限もまちまちです

缶タイプやトレータイプのものは、常温保存も可能で賞味期限も長いのですが、レトルトパウチタイプやフィルムタイプのものは、冷凍タイプもあれば、冷蔵タイプもあり、いずれにしても保管方法には注意してください。

お伝えしたように、水分が多い=腐りやすいわけです。そのため、防腐剤や発色剤などを使用しているものも多いので、選ぶ際には注意してください。また、凝固剤を使用しているケースもあるので、ウェットフード選びは添加物に注意しましょう。

保存方法や添加物には注意したい点はあるとはいえど、その嗜好性の高さと柔らかさ、カロリーの低さゆえに、食が細い子・あまり食べたがらない子、ダイエットさせたい子、歯が弱い子などには与えやすいフードですね♪

ドライ・セミモイスト・ウェットのカロリーについて

それぞれの特徴は水分量の違いだけではありません。カロリーもまったく異なるので注意してください。同量食べたとしても、全然摂取カロリーが違ってくるのです。

ドライフード>セミモイストフード>ウェットフード

の順番で、カロリーが高くなっています。

- 量をそんなに食べたがらない子にウェットフードを与えても、十分な栄養が取れない

- ダイエットが必要な子は、同量食べてもカロリーが低いウェットフードを与えると空腹感は減る

- ドライフードだけだと食いつきが悪い場合は、セミモイストフードをトッピングして食欲をアップさせる

など、それぞれの特徴を考慮しつつ、上手に活かして給餌するようにするとよいでしょう。

上手に使い分ければいい味方なの♪

たとえば、ダイエットさせたいから、ドライフードの量を減らして与えたいけど、いきなり量を減らすのはかわいそう…ということもあるのではないでしょうか?

そういった場合には、ドライフードをある程度減らした上で、減らした分程度のウェットフード混ぜ込めば(トッピングすれば)、犬も急に量が減ったと感じることはありません。徐々に、ウェットフードも減らしていけば、スムーズにダイエットさせることができますよ♪

ドッグフードの製法(作り方)もたくさん!

ひと言でドッグフードといっていても、ドライ・セミモイスト、総合栄養食や療法食などがあることが確認できましたが、さらに掘り下げると、ドッグフードの製法もたくさんあります。

一般的なフードは大体、高温製法ですが、他にも、

- 低温製法

- エアドライ・フリーズドライ

などもあり、それぞれ特徴(メリット・デメリット)があるものです。

エアドライやフリーズドライは、熱を入れていない(入れてもかなり低めの温度のみ)状態のフードなどで、相当鮮度が高い原材料を使用していないとできるわけではありません。その分、専用マシンや高い技術が必要となってくるため、値段も高くなりがちでもありますが…。

今回は、主要なフードの製法、高温製法と低温製法について詳しくご紹介します。フード選びの参考にもなる内容ですので、チェックしてみてくださいね♪

高温高圧製法(高温製法)とは?

市販のドライフードの大半が、高温調理製法(高温製法・高温高圧製法)で作られたものです。カリッとした、よく見るドライフードのことですが、言葉のとおり、高温で原材料を加熱し、一気に圧をかけ、混ぜ合わせて成形する作り方で、成形後に高温乾燥させて完成します。

130度から170度ほどの高温で原材料を調理してするものが多いのですが、中には200度を超える高圧高温で調理してしいるフードもあるんですよ。

ただし、言うまでもなく、高温調理製法にはメリットもデメリットもあります。

どんなフードにも一長一短あるものですね

| メリット | デメリット |

| 短時間でフードを大量生産できる | 原材料の栄養素を壊してしまう |

| 大量生産できることでコストを抑えられる | 壊れた栄養素を補う必要がある |

| 水分が飛ぶので長期保存しやすい | 調理中に香りが飛びやすい |

上記のとおり、メリットの1番の内容として生産性がいいことがあります。

高温調理製法をすることで量産できるからこそ、他の製法のフードより料金をおさえて提供することができるのですね。

反面、一番のデメリットは、高温で調理することにより、原材料の栄養素(旨み成分)を壊してしまうこと。熱に弱い栄養成分もあるので、どれだけ良い原材料を使用していたとしても、高温で加工することにより栄養が半減してしまいます。また、香り(風味)も飛んでしまう難点も…。

とはいえ!ご安心ください!

しかし、質のいい原材料であれば、高温製法であっても、香りも栄養も十分残るといわれています。

ですので、主原料がもともとミールや乾燥肉といった、すでに一度加工(熱処理)をしているものになってしまうと、栄養が思うように取れないこともあるので注意してくださいね。

なお、食が細い子や食いつきがよくない子、好き嫌いが激しい子、フードを選り好みしてしまう子などの場合は、高温製法のものより、低温製法(次にご紹介します)で香りがしっかり残っていて、栄養価を最大に引き出せているものの方が、食いつきがよくなることもありますよ♪

低温低圧製法(低温製法)とは?

フードを作る製法のひとつ。

「何度までの温度であれば低温調理」というルールはありませんが、高温製法が100度を超えるのに対して、45度から80度程度(100度を超えない程度)の低温で、ゆっくりじっくり時間をかけてフードを調理する方法を低温調理製法・コールドプレス(低温低圧)製法といいます。

もちろん、低温製法(低温低圧製法)の場合であってもメリットとデメリットはあり、以下のような内容が代表的なものです。

| メリット | デメリット |

| 原材料の栄養素をいかせる | 時間がかかるので量産できない |

| フードの香りが飛びにくい・嗜好性アップ | 量産できないので値段が高くなる |

使用する食材の栄養素を、製造過程の熱で壊すリスクを最小限にとどめ、香りも残りやすいこともあり、食いつき(嗜好性)が良くなることも期待できます。質のいい原材料を使っても、加工工程で栄養価が下がったらもったいないですからね。

低温製法は、素材そのもののポテンシャルを最大限に活かす製法といっても良いでしょう。ただし、大量生産向きの製造方法ではないため、高温製法のフードよりも少し値段も高くなりやすいのです。

ステーキでも低温でじっくり焼くとうまいのよねー

ドッグフードに関するルール・表示法

日本で販売ができるフードには、ルールがあります。

世界的に見ると、日本のペット産業やルールについては、贈れている面はありますが、それでもここ数年でかなり改善されていていますし、動物愛護法なども正しく認識されるようになってきましたよね。

ドッグフードのパッケージに記載されている【成分】

ドッグフードのパッケージには必ず【成分】【保証分析】といった、どんな栄養成分がいくら入っているのかが表示されています。

そこにある、水分のパーセンテージによって、ドライフードなのか、ウェットフードなのかが判断できるようになっていますので、一度与えているフードの成分表記を確認してみてくださいね♪

ここにある内容はすごい大事な情報なんだよ!

単位は「%以上」「%以下」の両方がありますが、最低でも〇%以上は入っている・最高でも〇%以下という意味です。この表記はペットフード安全法で決まっていることで、ペットフードの表示に関する公正競争規約施行規則にも以下のような記載があります。

成分の表示は重量百分比とし、次のとおり記載するものとする。

たんぱく質・・・ %以上

脂質・・・・・・ %以上

粗繊維・・・・・ %以下

灰分・・・・・・ %以下

水分・・・・・・ %以下上記成分の分析方法は、農林水産省消費・安全局長の定める飼料分析基準、農林水産消費安全技術センターの定める愛玩動物用飼料等の検査方法、又はこれに準ずる

国際的検査基準による。ただし、脂質については、酸分解処理が必要なペットフードではこれらの基準の酸分解抽出法による。

ここに記載されているたんぱく質量や脂質量などは、犬の健康にも関係してくる内容なので、愛犬(犬種・体重・年齢など)に合う成分量のものを選ぶようにしなければなりません。

このパーセンテージがどう愛犬に機能するのかは、愛犬の体質や年齢によっても異なるので、「うちの子はどれくらい必要なんだろう?」という疑問が出てきた際には、こちらにご相談くださいね♪

AAFCO(全米飼料検査官協会)とは?

AAFCO(The Association of American Feed Control Officials)とは、アメリカのペットフードの安全性や栄養を考えて、基準を決めている団体のこと。(読み方は、アフコ、アーフコ)

特に、

- 商品ラベルの表示に関する基準(原材料の表記のルール)

- ペットフードの栄養基準(ペットに必要な栄養素量・成分量)←クリックできます

を取り決めています。ここでいう栄養成分量はあくまで目安にすぎません。とはいえ、これが日本のフードの基準です。参考にしてくださいね。

| AAFCO推奨・成犬 | AAFCO推奨・パピー | |

| タンパク質 | 18.0%以上 | 22.5%以上 |

| 脂質 | 5.5%以上 | 8.5%以上 |

| 粗繊維 | MAX4% | MAX4% |

| 灰分* | 設定無 | 設定無 |

| 水分 | 10%以下 | 10%以下 |

※1. AAFCOにはシニア犬という概念はありません。

※2. 灰分*(=ミネラル分)はパーセンテージとしては提示されておらず、リンとカルシウムの比率は、1:1~1:2などといった理想比率が記載されています。

※3. ウェットフードの場合は、水分を0パーセントにした状態での栄養素の量で計測して上記のパーセンテージに該当していること

日本はペットフードに関するルールが諸外国に比べると大変遅れていて、ペットフード安全法すら2009年に施行されました。反面、AAFCOは1990年には、すでに現在の「栄養基準」に該当する内容を発表していたんですよ♪(20年近いタイムラグ…。。)

ちなみに、日本のドッグフードの安全規定は、AAFCO(全米飼料検査官協会)がベースになっています。この基準を満たしていないと、承認されません。

FEDIAF(欧州ペットフード工業連合会)とは?

FEDIAF(European pet food industry)はAAFCOの基本をもとにしてヨーロッパで発足した、欧州ペットフード工業連合会のこと。つまりAAFCOより後にできた会ということです。

ドッグフードの栄養素(犬に必要な栄養素量)とフードの製造(製造工場など)におけるガイドラインを制定しています。

そのため、ヨーロッパ産のドッグフードの場合は、FEDIAFを採用しているケースが多いですね!

フェディアフ(=FEDIAF)って読みます

ちなみに、AAFCOとFEDIAFの栄養素基準には大した差はありません。

ただし、さきほど少し触れたとおり、日本はAAFCOを基準にする前提になっているため、FEDIAF基準に合格していても、AAFCOの基準には満たされていないフードの場合は、本来は「総合栄養食」とは表記できないルールになっています。

しかし、FEDIAF=総合栄養食ではない・ダメという話ではありません。FEDIAFとAAFCOの栄養基準値にほとんど差がないことから、実質は総合栄養食といえるものです。そのため「それに準ずる基準をクリアしているフード」という認識で、販売を許可されているケースも多々ありますよ♪

AAFCOとFEDIAFの違いとは?

さきほど触れたように、AAFCOとFEDIAFの犬に必要な栄養価についての基準はほとんど同じですが、それぞれで特別違うことはあるのでしょうか?

FEDIAFはAAFCOをもとにしてできただけあって、AAFCOのヨーロッパ版という感じですが、この2つの大きな違いは

- AAFCOは、原材料などを表記するラベル表記のルール

- FEDIAFは衛生管理などを含めた工場などの製造ルール

を制定しています。

個人的にはFEDIAFの方が好きかも…笑

後からできたFEDIAFの方が、一歩深く踏み込んだ印象があり、工場の衛生面の条件などは、ヨーロッパらしいというか。

とはいえ日本はAAFCOを基準にしている以上、FEDIAFレベルの工場の基準に関する強制力はないことを知っておくと、フード選びに役立つかもしれませんね♪

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)とは?

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法:以下ペットフード安全法)は、

の2省が共管で施行されている法律です。

ペットフード安全法は、ペットフードの製造、輸入、販売を行う事業者に課せられているルールのことで、これを違反しては日本での販売はできません。

劣悪・粗悪なフードが流通するのを防ぐんだね!

これにより、ペットの健康に悪影響を及ぼすペットフードの製造、輸入又は販売は禁止されます。消費者に対して適切かつ十分な情報を提供するために製造業者名や賞味期限などの表示が義務付けられます。また、国は国内に流通するペットフードを監視し、問題が起きた時はその廃棄、回収を事業者に対して命令することができます。

引用元:環境省(ペットフード安全法)

この規制ができるまでは、添加物や農薬の使用量・表記を取り締まるものがなかったので、本当に質の悪いフードが出回っていたということでもあり…。

ちなみに、ペットフード安全法もベースにAAFCOが採用されています。

これにより、ドッグフードの質が向上したのですが、あくまで最低限のフードの質のルールや商品表示のルールということですので、原材料の品質の詳細のルールや、アレルギーがどうのみたいなルールも、ここにはありません。

ペットフード公正取引協議会とは?

ペットフード公正取引協議会とは、名前のとおり、ペットフードの公正な競争ルール(販売に関するルール)を取り決めている会のことです。

「事業者(フード販売・製造メーカー)への正しい表示の法律上の取り決め」であり、不当表記・過剰な広告・文言などがなくなるよう、こういうことを書いてはいけません、こういった内容は必ずパッケージに記載しましょうなどのルールを決めています。

成分表の表記も、このルールによって定められたことなんですよ。総合栄養食、療法食などといった振り分けについても規定が記載されているので、興味がある方は一度確認してみてくださいね♪

へ~!そうなんだ~!!

というルールも記載されていて、ためになる情報も多いので。たとえば、

原産国について

ペットフードの製造に於いて、ペットフードの内容に実質的な変更をもたらす最終加工をした場所が原産国となります。リパックや詰替えなどは加工にはなりません。日本が原産国の場合は、「原産国名:日本」のほか「国産」の表示も可能です。

引用元:ペットフード公正取引協議会Q&A

海外産の原材料だけを使っていたとしても、途中まで海外工場で作っていたとしても、日本で最終加工をしたら、国産と表記できるということなんですよね。

しかし、実際は、この会の基準はあくまで自主基準であって、会員には必ず守ってもらう必要があるものの、非会員の場合はこれに反していたとしても、何の罰則もありません。

た・だ・し!この規約はたいていのフードメーカーが守っているルールでもあり、法令と共に表示すべき内容との理解がなされています。いくら非会員であってもこれに則っていないものは、あまりちゃんとしたメーカーではないと判断してもいいのかもしれませんね。

ドッグフードの解説でよく出てくるキーワード

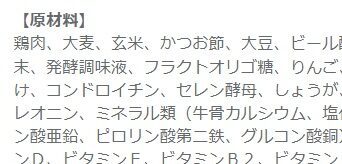

主原料とは?

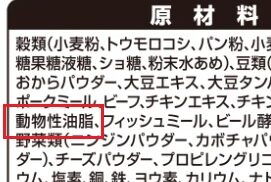

ドッグフードの原材料表記の、一番最初に記載されている食材のこと。

ドッグフードの表記のルールに、多く配合されているものから順番に記載するというルールがあります。

たとえば…

このフードの場合は、主原料は鶏肉ということ。

1番多く配合されているもの(第一主原料)は鶏肉、2番目に多く配合されている(第二主原料)は、大麦ということになります。

当然ながら、この主原料がなんであるかは重要なポイントです。愛犬の体の栄養の主になるものと考えましょう。

ヒューマングレードとは?

人が食べられるレベルの質の原材料を使用しているということ。

最近では、

- 原材料の産地公開

- 仕入れ先の情報の公開

- 原材料の生産者の公開

- オーガニック野菜を使用

- 原材料の品質を保証する機関(FAMICなど)の検査を受けている

- トレーサビリティが徹底されている

など、原材料の品質や製造工程にこだわったフードもたくさんあります。

本当に人が食べても大丈夫というフードも多数ありますし、「開封後、飼い主さんが味見してみてください」と謳っているフードもあるんですよ♪

実際に人間でも食べて美味しいと感じるフードもあって、ビックリ!

ヒューマングレードのフードだと、栄養価も高く、安全性も高いこともありますし、何より質が良い原材料だと、犬の体にも栄養素が吸収されやすいメリットもあります。

反面、原材料の仕入れ先もまったく不明、いったいどこでどんな風に入手したのかわからない、「この値段で販売できるフードって、一体どういう原材料なのさ?」というものもあります。その場合はもちろん、ヒューマングレードではありません。

粗悪な品質の原材料のものを食べていることで、消化不良が起きたり、それが原因でアレルギー症状が出たり、腸内環境が悪くなったりすることもありえます。たとえば、

- 肥育ホルモン剤を大量に使って育った家禽・家畜のお肉

- 売れ残ってどうしようもない鮮度の落ちた野菜やお肉・お魚

- 栄養価が低い安い原材料

- 可食部を取り除いた残渣

などを使用しているフード。…こういうフード、案外あります!(実際に某動物大国のフード製造現場を見た人のお話では、とんでもない質の残渣が安く取引きされ、フードに使用されていたようで…ここ数年のお話です。)

こういったもので、丈夫な体が作れるのか?ちゃんと消化吸収ができるのか?必要な栄養がとれるのか?というと、なかなか難しい部分もあり…。敏感な子の場合、こういったもので不調がでることも否めません。

ヒューマングレードはどうしても高くはなりがちとはいえ、犬にとっては嬉しい成分が取れるメリットもあります。ヒューマングレードじゃないからダメというわけではないのですが、ヒューマングレードか否かでフードを選ぶのもありですよ♪

4Dミートとは?

4Dミートとは、

| Dead | 事故で死んだ動物 食用に屠殺(とさつ)されたわけではない肉 |

| Diseased | 病気がある動物の肉 |

| Disabled | 障害を持っている動物の肉 |

| Dying | 衰弱して瀕死状態の栄養価の低い動物の肉 |

のことを指し、ひと言でいうと安全性や栄養価が極めて低いお肉のことです。

AAFCOでは4Dミートの使用は禁止などの記載はありませんが、FEDIAFでは4Dミートは禁止されています。日本はAAFCOを採用しているため、4Dミートのフードもよしとされているということです。

言うまでもなく、4Dミートの場合は、質が良いとはいえませんし、栄養価も落ちてしまう可能性もあります。質が悪いものを食べて、愛犬に不調が出ないように注意したいところですね。

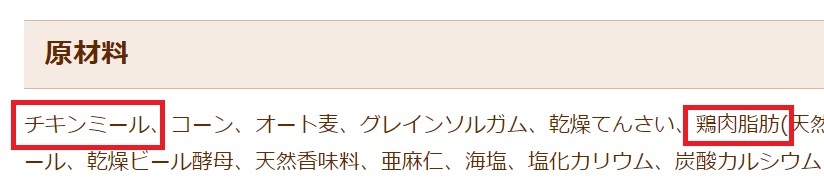

ミートミール(〇〇ミール)・乾燥〇〇肉(ドライ○○肉)とは?

「ミール(チキンミールやサーモンミールなど)」と聞くと、meal=食事?という認識の方もいると思います。また乾燥〇〇肉というのも、ジャーキーのような乾燥したお肉のこととお考えの方もいるのではないでしょうか?

今回は説明より先に、ミール・乾燥〇〇肉(ドライ○○など)に関する、ちょっと興味深い動画をご確認いただこうと思います。

こちらの動画をご確認いただいた上で、詳細についてお伝えしていきます。(※なにを言っているのかは気にしなくていいので、2分くらいまで・どんな工程かだけ見てみてくださいね)

1,2時間、ずーーっと低温の火にかけていると、勝手に脂質が溶け出てきて、たんぱく質と脂質に分離するのがわかるでしょうか?(焦げない温度で脂質を炙り出す感じです)

この作業をレンダリングと言います。今回のように火にかけるやり方以外にも、高温のスチーム加工でレンダリングするなど別の方法もあるのですが。

じっくり加熱して、分離した油脂を濾(こ)して残ったこれ↓(たんぱく質の塊)を

①乾燥させたものが、乾燥○○肉・ドライ○○

②その乾燥したものを粉にしたのがミール

の正体です。「これ、肉って呼ぶのかい?」って人もいるのではないでしょうか?ミールや乾燥肉は悪いものとはいいませんが、少し考えたい部分もあるので、メリット・デメリットもしっかり把握しておきたいところです。

ミートミール(○○ミール)や乾燥肉(ドライ○○肉)のメリット

ミールにして不要な水分や脂質を取り除いて、かつ、ミールにすることでたんぱく質が凝縮される(たんぱく質の密度が上がる)ことはメリットといえます。

また、

- 脂質を落としているため、フードがサラッと仕上がる

- 粉だったら低温調理も時間短縮できる

というのもメリットですね。

ちょっと意味は違うかもですが、感覚としては生しいたけより、干し椎茸の方が栄養価が上がるといった感じで、いい効果になることもあります。

ミートミール(○○ミール)や乾燥肉(ドライ○○肉)のデメリット

まず先に、デメリットを箇条書きにしてまとめてみます。

- 一般的なミールは食物残渣から作られていることが多い

- 人の手を加えた副産物であること

- 熱に弱いアミノ酸(=たんぱく質)は破壊され、栄養価が落ちる面もある

上記のデメリット3つは、とっても重要なお話なので、少々長くなりますが…。

まず、ミールの材料になっているものは、ほとんどが残渣(可食部ではない残りかす)であり、あまり栄養価の高いものではありません。(※可食部をミールにしてあるケースもありますが)

質のいいお肉ではないということです。

そして、人の手を加えて作り出された副産物であること。後でご紹介する「動物性油脂」に関係する話ですが、副産物とは、作業工程でできた産物のことです。

ここで、ちょっと考えてみましょう。

良質な原材料だったら、脂質もいい脂質で必要ですからフードにいかせば良いわけで、わざわざレンダリングする必要があるのでしょうか?言い換えれば、品質があまりよくないから、レンダリングする必要があるのかもしれませんよね?!

脂質=悪いものじゃない

そんな工程を経て完成した「ミール」や「乾燥肉」という原材料を、さらにドッグフードの製造工程で熱加工するのですから、二重に熱処理をされている状態になってしまうのです。この時点で低温製法にしやすいというメリットは消えます。

ご紹介したように、熱に弱いアミノ酸(たんぱく質)もあるので、長時間の熱処理をして製造されていたら、当然、栄養価は落ちます。この状態で、本当に栄養価の高いフードが完成するのでしょうか?

しかも…レンダリングしたもの(=ミールや乾燥肉)を原材料に使用しておいて、別途、油・油脂を配合し直してあるフードもたくさんあります。ちょっと抜粋してみますと…

わざわざミールを使用して、鶏肉脂肪を追加していますよね?ここでさらに、フードがサラッとするというメリットは消えます。(ちなみにこのフードは一切生肉が配合されていません。)

鶏肉脂肪は犬の嗜好性も上がりますし、悪いものではないのですが、だったら、元から脂質もついた鶏肉からフードを製造したらいいのではないでしょうか。なぜミールなのか?…というシンプルな疑問です。。

これ、ちょっとした「フードの闇」だと思います。この闇を知っているメーカーも多いからこそ、あえて「ミールフリー(ミール不使用)」を謳ったフードも出てきているのではないでしょうか。

ミートミール(○○ミール)・乾燥肉(ドライ○○肉)との付き合い方

さまざまなフードを見てきた中で思うことですが、フードの主原料はフレッシュミート(生肉・生魚)であることをおすすめします。

その主原料が、愛犬の体に一番影響をもたらすからです。

とはいえ、お伝えしたように、ミールも乾燥肉も決して悪いものということではありません。

メリットがあるのは嘘じゃありませんから♪

ミールやドライ○○肉、乾燥肉は避けないといけないものではないので、主原料になってさえいなければ、そんなに気にする必要もないと思います。

人によっては、ミールや乾燥肉の工程を知って、発がんリスクを気にする人もいますが、ミールで発がんリスクが上がるというデータは存在していません。(ただ、気にする人は気にしますものね。)

ミールのフードでもなんの不調も出ないわんちゃんもいるので、避けないでもいいとは思うのですが、主原料に採用されているものは、個人的にはあまりおすすめしていないということだけ、お見知りおきいただければと思います。

グルテンフリーフードとは?

小麦グルテンを含んでいないフードのこと。人間の食べ物でもグルテンフリーってありますもんね。要は、アレルギーリスクを取り除いたフードのことです。

実際に、小麦を使用しているフードってたくさんあります。どれとはいいませんが、超安価な国産フードたちは、ほとんど小麦使用です。

結論からいうと、小麦は犬が消化しにくいもの(犬の持ち合わせる消化酵素でうまく消化できないもの)なので、おやつレベルなどでは良いのですが、主食のフードとしては摂取させない方が良いと思います。(おすすめはしません)

小麦はたくさん食べない方がいいので気をつけて!

メーカーは、小麦はミネラルが豊富で、たんぱく質も取れるという風に、あたかも良いもののように紹介しているところが多いのですが、デメリットには一切触れていません。

なぜ小麦をフードに配合するのか。答えは至ってシンプル。なぜなら、

- お肉やお魚を配合しないで、フードをかさ増しできる

- コストを抑えられる

- 表面上の栄養価は補える

からです。

小麦が主原料になっているのはよしたほうが…

メーカーがいうように、たしかに小麦にもメリットはあるにはあるんですが、小麦のたんぱく質では、犬に必要な必須アミノ酸を網羅することはできません。成分としての見た目の数値的なたんぱく質量は補えても…。

その分、安く買えるなどのメリットもあるのですが、個人的には小麦は使用していないフードをおすすめするので、グルテンフリーのフードがいいと思いますよ♪(実際に、小麦はタブーとしている人は、私以外にもたくさんいます)

グレインフリーフードとは?

グレインフリーフードとは、Grain=穀物を使用していないフードのことをいいます。

小麦以外にも、穀物全般もアレルギーが出る子もいるのです。たとえば、とうもろこし・大麦・ひえ・あわ・きびなども穀物ですが、そういった穀物全般が合わない子もいて…。

そういった子にはグレインフリーのフードをお勧めすることもあります。

アレルギーは本当に体質によって違うんだ

ただし、穀物にはミネラル分が多く、グレインフリーにすることで、繊維があまり取れないこともあるので注意も必要です。

また、別のお話・余談ですが、グレインフリーとグルテンフリーを混同してしまう人もいるので、この機会にしっかり覚えておいてくださいね♪

オイルコーティング・ノンオイルコーティングとは?

「フードにオイルコーティングがされている」という表現をすることがあります。

これは、フードの原材料に配合されている動物性油脂や植物性油脂のことを指し、「悪」とまでは言いませんが、ちょっと考えたい点になることがあるのです。

フードの製造工程のお話ですが、高温製法で一気に過熱してフードを製造している場合、食材の栄養価が漏れ・必要な脂質も漏れ、せっかくの栄養成分も熱に弱いものは壊れてしまったり、香りが飛んだりしてしまいます。

せっかくの栄養価が…。。

質があまりよくない原材料であれば、なおさらこういった状況に陥りがちです。そんな時に登場するのが、このオイルコーティング!植物性油脂・動物性油脂です。

これをどうするのか?というのがここでのお話の鍵。

ドライフードを調理・成型して乾燥させた後に、オイル(植物性油脂や動物性油脂)を吹きかけます。そうすることで、製造過程で飛んでしまった栄養素や香り・しっとり感を補填する役割が期待でき、嗜好性をアップさせる効果があるのです。

↓こういった感じで表記されています↓

これがなにかよくないのことがあるの?

※一部サイトでは〇〇オイルと記載があるものは、すべてオイルコーティングしてあるという認識で紹介されています。

しかし、製造過程で配合するのと、乾燥後にオイルを吹きかけるのとでは、雲泥の差があるので、今回は最後にオイルを吹きかける場合(動物性油脂・植物性油脂)に絞ります。

オイルコーティングについて考えておきたいこと

最初にお伝えしたように、これらがすべて悪というわけではありません。しかし、以下の大きな問題点が2つあります。

- なに由来の油脂かがわからないと発がんリスクが上がる

- フードがギトギトになって酸化(劣化)しやすくなる

たとえば、動物性油脂と原材料表に書いてあったとしても、(サーモン)(鶏脂)(魚脂)などという、具合になにから抽出した油脂なのかがわかるようになっている場合は、そんなに気にしないでも大丈夫です。

何から抽出した脂分かわかれば安心ですよね

ただし、動物性油脂・植物性油脂としか記載のない油脂って、いったい何者なのでしょう?

先に結論をお伝えしますと、オイルコーティングに使用されている動物性油脂や植物性油脂は、質のいい脂質ではありません。犬の体にいい脂質ではないという意味ですね。通常は廃棄されるような、あまり質の良くない肉から作られた、腐敗しやすい脂分のこと。

詳細は、「ミートミールや乾燥肉のデメリット」でご紹介しているので、ご参照ください。

原材料の内容はこういう目利きに有効なのだね

腐敗しやすいというのは、トランス脂肪酸が多いから。トランス脂肪酸はご存知かもしれませんが、体に不調を起こす原因になる脂肪酸です。

ご参考:内閣府・食品安全委員会委員会/トランス脂肪酸〜リスク評価の意味を知ってほしい〜

ちなみに、ちゃんとした栄養価の高い質のいい原材料を使用していれば、本来は油脂での香りづけは不要ですし、加熱加工をしても十分香りも脂質も残ります。そのため、こういった謎の油脂加工をする必要はありません。

ぼく、もっとちゃんとしたお肉が食べたい…

それと、この詳細不明の質のよくない脂質をフードに吹きかけることにより、フードの粒そのものの酸化や劣化も心配なところです。

ちょっと安いフードを買った時に、フード独特の「うぅぅ…」となるような匂いを感じたことありませんか?余談ですが、あの独特なフード臭が苦手という方もいますし、これぞドッグフードという方もいます。

あの香りは、こういった油脂が原因かもしれません。

- フードがギトギトしている

- フードのパックの開け閉めでフードが空気に触れる度に酸化してしまう

- 独特なドッグフード臭がする

という点でも、オイルコーティング(動物性油脂・植物性油脂の配合)のデメリットがあるのです。

- 一時的には犬を惹きつける香りがしていても、時間と共に匂いが悪くなる

- 酸化した結果オイルが変色し、フードの色が悪くなったり硬くなったりする

- 湿度が多い時期にはオイルが水分を吸収してカビる

- 油が酸化してトランス脂肪酸が発生することから下痢や腹痛を起こす

などの原因になることもあり、保管の仕方にも注意しなければなりません。早めに食べきれるなら、酸化のリスクはありませんが、管理が悪く酸化したフードを食べることで、体調を崩してしまう子もいますし、できれば避けた方が良いということですね。

当サイトもなるべく避けて提案しますが、予算によってはリスクを伝えた上で紹介することもあります

オールステージフード(オールライフステージフード)とは?

オールライフステージフード・オールステージフードとは、パピーからシニア犬まで全世代(=オールステージ)のわんちゃんに与えることができるフードのことを指します。

ドッグフードを見ていると、パピー用・母犬用とか、成犬用、シニア犬用などとパッケージにかいてあることがありますが、そういった世代に関係なく食べられるというフードです。

好き嫌いが多くて選り好みしちゃう子やアレルギーが多い子にとっては、フード選びも大変なので、ひとつのフードだけで生涯食べていけるものがあると楽ですよね?飼い主さんとしても、愛犬に合うフードを探すのもひと苦労でしょうし。

生涯食べられるなら、楽だよね♪

他にも、多頭飼いの方、ライフステージが異なる子たちを飼っている方でも、この子はシニアフード、この子は成犬用などと分けて買う必要もありませんし。オールステージフードひとつで完結しますもの。

ただし…管理栄養士的な目線で言うと…本音としては、んー。というところがあるのは否めません。パピーに必要な栄養素と、シニアに必要な栄養素が同じはずがありませんし、状況によっては避けた方がいいことだってあります。

AAFCOが規定する犬に必要な栄養バランスをクリアできている=オールステージと謳っているだけの話です。実際にオールステージといっていても、栄養価が低いフードは結構あります。。

シニアは高タンパクすぎるフードは避けた方がいいですし…

たとえば、パピー期は骨も筋肉も一番発達する時期ですが、そんなパピーに必要な栄養価が、シニアに必要になるでしょうか?逆に、シニアに合うレベルのフードでパピーに十分な栄養を取らせることができるでしょうか?

…と考えていくと、オールステージである必要はありません。

- どうしてもこれしか食べない

- たまたまオールステージフードが愛犬に合っている

- アレルギーが出ないのがたまたまこのフードだった

などでもない限り、オールステージフードにこだわる必要は特にないのではないかと。それよりも、その子に必要なものがクリアできているフードかにフォーカスした方が良いと考えます。

新奇たんぱく質とは?

新奇たんぱく質とは、これまでに口にしたことのない新しくてめずらしい(=奇)食材のたんぱく質のことを指します。

ドッグフードでいうと、鶏肉や牛肉、魚などのフードが多いのですが、最近では、

- なまず

- カンガルー

- あひる

- うさぎ

などを使用しているものもあるのをご存知でしょうか?

こういった、これまでに食べていないもののたんぱく質のことですね。うさぎとかカンガルーってちょっと、え?!ってなるかもしれませんが…。

これがなににどういいのか?

ということなんですが、新奇たんぱく質はアレルギーの子にとっては最高の味方なんです。

アレルギー症状が起こる原因はハッキリはわかっていない部分もあるのですが、たんぱく質に反応して起きると考えられています。これまで口にしたたんぱく質に、免疫が過剰反応してしまい、症状が出るということなんですね。

そのため、アレルギーが出るものを避けるには、このたんぱく源を変えるということが有効とされています。なので、アレルギーにお困りの場合は、新奇たんぱく質のフードを選ぶというのも作戦としてはありなんですよ♪

フードローテーションとは?

愛犬に与えるフードをひとつに絞らず、一定期間ごとに与えるフードを替えていく与え方のことをいいます。この「一定期間」とは、特に決まりやルールなどもなく、2ヶ月ごとでも3ヶ月ごとでも、半年ごとでも構いません。

ただし、一カ月程度(orそれ以下)の短期スパンでフードを切り替えるのは控えた方が良いでしょう。(理由は追って説明します。)

ローテーションするフードの種類も、2種類だろうが、3種類だろうが規定はありません。とにかく1種類のフードを長期間与え続けるのではなく、定期的にフードを切り替えていくことですね。

しかし、フードローテーションは、愛犬の体質によって、メリットになることもあればデメリットになることもあります。

愛犬の胃腸・アレルギーの有無に関係します

フードローテーションに対する考えは、獣医師さんによっても賛否われがちなのも事実ですしね。

フードローテーションのメリット

まずは、フードローテーションのメリットからご紹介しましょう。

これらが最大のメリットです。

犬は本来はさまざまな食べ物を食べてきたわけです。

- 犬はもともと狼の仲間で肉食だ

- 現在の犬の食事の理念としては、雑食として見るべきだ

という異なる意見もありますが、昨今では犬も、お肉だけではなくバランスよくさまざまな食材を食べることが望ましいとは言われています。

つまり、色んなフードを食べることで、犬本来の食生活に近い状況を作ることもでき、色んな原材料を食べることで栄養バランスもキープできるのですね!

色んなものを食べているから好き嫌いもなくなるしね♪

それに、いくらAAFCOの基準をクリアしているとはいえ、どのフードもたんぱく質量や脂質量、ビタミン、ミネラル、その他の栄養素など、細かい栄養バランスは異なります。

言い方を変えれば、同じものを食べ続けていると、不足しがちな栄養素が出てきたり、バランスが偏ったりする可能性もなきにしもあらずということです。

普段から色んな食べ物を食べ慣れていることにより、胃腸(消化器官)が丈夫になっているので、フードを切り替えた時に、下痢や便秘を起こしにくくなるのもメリットです。

あたち、なんでも食べるよ♪

それに、うっかり買いそびれていつものフードを用意できない、災害などでいつも食べているフードが手に入らない、いつものフードが欠品していて、取り扱い店舗が近くにないなんて時も出てくることでしょう。

そんな時でも、なんでも食べられる犬にしておけば、フードに困ることもありません。うちの子はこれしか食べなくて…というのはあまり良いことではないので、アレルギーなど特別な理由がない限り、いくつか食べられるフードを考えておくのも重要なことなんですよね!

そして、さまざまな原材料の異なるフードを食べていることで、アレルギーの発症リスクを下げることもできます。

そもそもアレルギーってなんで発症するの?

アレルギーは何度か口にしていることにより、(主にタンパク源に)免疫が異常反応をしてしまい引き起こされるのですが、そのメカニズムなどは以下のとおり。

食物アレルギーとはどのようなものですか?

食物アレルギーは、ペットの食事に含まれる1つ以上の成分に対するアレルギー反応です。最も一般的なアレルゲンは、牛肉、乳製品、穀類(小麦、穀物、大豆)、鶏肉、卵です。食物アレルギーのはっきりとした原因は判明していませんが、その発症メカニズムは、ペットの免疫系の異変により特定の成分を“異物”として認識し、この認識された“侵入者”を攻撃排除するために炎症が起こる、と考えられています。引用元:松波動物病院メディカルセンター

人間の花粉症などと同じく、最初は大丈夫でも、その物質に対する許容レベルを超えてしまい、免疫機能が反応して突然アレルギー症状が出てしまうこともあるのです。

そのため、許容オーバーになる前に、フードローテーションで違うフードに切り替えていくことで、アレルギー発症リスクを抑える・回避することができます。愛犬にアレルギーが出る可能性のあるものを与え続ける心配もありませんし♪

色んなドッグフードを食べられるというだけで、これだけのメリットがあるので、フードローテーションをしている飼い主さんもたくさんいるんですね!

フードローテーションのデメリット

フードローテーションにはデメリットもあります。

特に、元からアレルギーが多い子や、食が細い子にとっては、このデメリットはかなり厳しいかもしれません。

具体的なフードローテーションをするデメリットは、以下のとおりです。

なにが一番大変かって、やはり、愛犬が食べて大丈夫なフードをいくつか見つけておくことです。

もともとアレルギー体質な子の場合、愛犬に合うフードを探すだけでひと苦労なのに、問題ないフードをいくつかピックアップしておくなんて、それ自体が手間になってしまうこともあります。

アレルギー体質な子であれば、数種類でフードローテーションをするのではなく2、3種類だけで抑えておくようにした方がいいかもしれませんね。

ただでさえ食べられないものが多いから、探すだけで限界…

それに、フードをローテーションをする(フードを切り替える)期間にもよりますが、もともと次のフードに替える前提ですので、大容量の割安になるパックのものを購入する選択肢はなくなってしまいます。

開封したら1ヶ月程度では食べきるのが理想ですので、一度開封したフードを次のローテーションのタイミングまでストックしておくことはできません。真空パックで保管しておいたとしても、古くなったフードを与えるのに抵抗がある人もいるでしょうし、ストックできたとしても、

など、劣化したフードになってしまい、愛犬がお腹を壊してしまう危険もあります。ですので、基本的には一定期間で食べきれるフードを購入することになります。もちろん、まとめて買えばお買い得なんて特権も使用できる機会はありません…。

毎回少量パックからお試しして合うのを見つけて…なんてやっていたら、コストはかなりかかってしまうことでしょう。そう簡単には採用するフードが決まるわけでもないので、時間もかかってしまいます。(食が細い子やアレルギー体質の子の場合です)

また、メリットと対照的な話になるのですが、色んなものを食べることで胃腸が強くなる子もいる反面、胃腸がもともと弱い子の場合は、食べるものが替わること自体が負担になってしまうケースもゼロではありません。

いっぱい食べ物が替わると胃腸が疲れちゃう…

好き嫌いに関しても、メリットに相反する内容ですが、なんでも食べるようになることもある反面、舌が肥えてしまって今度は「前のフードの方が好きだから、これは食べない!」なんてえり好みしてしまう子もいます。

グルメ犬なわがまま犬になってしまうんですね…。

- あっちの方が好きだったから違うのに替えてよ!

- 今回のは嫌!これじゃないと食べない!

- もっと他のを出して!もっと美味しいやつ!!

と、自分の好みのものを選ぶようになってしまいます。

どう出るかは犬の性格や、飼い主さんとの関係性によるのでなんとも言えませんが…。

もっと美味しいの出しなはれ~!

そして、フードローテーションの結果、万一なにかアレルギーのような症状が出てしまった場合には、少々厄介になってしまうこともあります。

同じものを食べ続けているのであれば、その与え続けているフードの原材料の中にアレルギーを引き起こしている原因があるのだとわかりますが、ローテーションをしている場合は、たくさんの原材料を摂取しているわけです。

その中からアレルギーの原因を見つけ出すのは、簡単ではありません。期間も費用もそれだけ費やすことになってしまいます。

不調が続くのは心配だけど…費用も心配…

一般的にアレルギーの出るものを特定をする方法には、除去食試験とアレルギー検査があり、詳細は以下に引用しますので、ご参照ください。

- 除去食試験

一定の期間、過去に食べたことがない成分の動物病院専用療法食とお水だけの生活をおくり、症状の改善があるか確認します。

症状の改善誤に今まで食べていたフードに替えて、症状が再発した時は診断が確定されます。

アレルギー検査

食物アレルギーを引き起こすリンパ球の反応にはIgEが関与するⅠ型と、リンパ球が直接反応するⅣ型の2つの反応があります。どちらも外部の血液検査になりますが、それぞれ検査方法が異なります。痒みを引き起こす皮膚病はたくさんありますので、他さまざまな検査を行い他の皮膚病を除外することで食物アレルギーを診断していきます。また、他の皮膚病を併発していないかも調べます。

除去食検査はこれまで食べていたドッグフードの内容や、食べてきた期間によって値段が変わってきます。もちろん食べていたものが多い、フードローテーションをしていた子の場合、食べてきた期間もバラバラ、原料もバラバラとなると試験に時間がかかるのは必至です。

ですので、採血をしてアレルギー検査をする方が安くすむとは思いますが、この価格は動物病院にもよってまちまちで…。少なからず2,3万円はかかってしまうと想定しておいたほうがよいでしょう。(ローテーションをしていなければ、除去食検査でもう少し安価で済みます)

いずれにしても腹をくくってアレルギー検査をしてしまえば、ローテーションをするフードも決めやすくなるのですが、わざわざコストのかかるローテーションをして、アレルギー検査までして…とやっていると、いくら愛犬の健康優先とはいえ、

いくらかかるんだろう…

と不安になってしまう飼い主さんがいても当然です。

ちなみに、アレルギー検査は獣医師が「検査が必要だ」と判断した場合はペット女権が適用されるケースもありますが、こちらから受けたいと申し出た場合は、保険がきかないこともあるので、獣医さんとしっかり相談して決めてくださいね。

それであれば、ひとつのフードで安全に食べれるものを与え続けておけば良いんじゃない?という意見出てきますよね。そう感じる人にとっては、フードローテーションにメリットを感じないかもしれません。

フードローテーションする場合、どうすれば良い?

フードローテーションのフードの選定の仕方は、アレルギーの有無にもよりますが、

- 主原料が違うものを選ぶ(チキン→サーモン→鹿など)

- 愛犬の状態に合うフードでローテーション(皮膚ケア→筋力→低カロリーなど)

- 時には形状が違うものも与えてみる(ドライ→ウエット→ブレンドなど)

- 同一メーカーのもので替えていく

などの選び方があります。主原料を替えるのはありですね♪

同一メーカーのフードで、主原料だけを替えているフードもたくさんでていますので、同一メーカーのもので粒のサイズが同じものを与えるのもおすすめ!

アフィリエイトとは?

これはすでに記事としてお伝えしているので、詳しくはこちら(クリックできます)をご参照ください。

SNSやドッグフード評価サイト・ランキングサイトなどを使用して、広告・宣伝をしながら売り込まれている商品のことですね。

当サイトの犬のサイズやライフステージ

みなさん、気軽に会話の中で「うちは小型犬だから」「うちはシニアだから」なんて話すこともあると思うのですが、実はその感覚って人それぞれ少し違うことがあります。

なぜなら、世界的な基準が設けられていないからです。実際に、いろんなサイトを見ても何キロを持って大型犬とするのかなどは、さまざまな判断がありました。体高や体重、どこを見てどう判断するのか違うのは当然なんですよね。

ですから、そのすり合わせといいますか、認識にずれがないよう、ここでは当サイトでの犬のサイズの認識やライフステージの認識をシェアしておきますね♪

超小型犬・小型犬・中型犬・大型犬・超大型犬の切り分け

当サイトでは、以下のとおりの切り分けをしていますので、ご参照ください。

- 超小型犬用(3kgまで)

- 小型犬用(3kg~10kgまで)

- 中型犬用(10kg~25kgまで)

- 大型犬用(25kg~35kgまで)

- 超大型犬(35kg以上)

◯型犬と呼ばれる区分って、本当にみなさん感覚が違うようで…。でも、それって仕方ないことでもあると思います。

たとえば、体重が境目に該当する子もいますよね?10.5kgだったら中型犬と言っていいものか…犬図鑑では小型犬に該当する犬種を、体重だけで仕分けるのも違うでしょうし。

ですからあくま、これは目安だと思っていただけるといいと思います。

一概にきっちり線引きするのは難しいんだよね

小型犬を12kgまでとしているケースもありますし、20kgから大型犬と認識することもありますし、超大型犬を40kgからと認識するケースもありますし…

この辺りの認識の違いで、うちの子はどっちに該当するのだろう…というサイズの子もいるのではないでしょうか?ドッグフードって小型犬用・大型犬用などありますが、中型犬向けなどの切り分けはありません。

その場合は、口のサイズや愛犬の食べっぷりから考えてあげるようにしてくださいね。(うちのフク子も10.5~11kgなので、小型犬用フードでは小粒過ぎ、大型犬用は粒が大きすぎ…など、最初は苦戦しました…。)

ライフステージの切り分けについて

一般的には、パピーは1歳までと言われていることもありますが、実際は成犬の切り分けもなに型犬かによって異なります。個体差もあって、少し成長がゆっくり目かな?という子もいますので、一概に簡単に区切れるものではありません。

人によっては頭のてっぺんの骨・外矢状稜(がいしじょうりょう)が出てくると、固いものをしっかり噛めるようになった証(=骨格が形成された証)として、成犬とみなす人もいます。

ひと言でパピーや成犬、シニアなどといっても、以下のような認識があり、当サイトもこれを基準に判断していますので、確認しておいていただけますと幸いです。

まずはパピーの認識!

- 超小型犬は生後8ヶ月前後まで

- 小型犬は生後8カ月から9ヶ月まで

- 中型犬は生後1年前後まで

- 大型犬は生後1年半前後まで

- 超大型犬は生後2年前後まで

超大型犬って、結構な月齢まで、パピー要素をもっているものなんですね♪

逆にいうと、とっても小さい超小型犬は、かなり早い月齢でパピーを卒業します。フード選びの意味でも、こういった切り分けを知っていると、役に立つと思いますので参考にしてください。

じゃあ、成犬って月齢どのくらい?

- 超小型犬は生後8ヶ月前後~7歳あたりまで

- 小型犬は生後8カ月から9ヶ月~7歳あたりまで

- 中型犬は生後1年前後~7歳あたりまで

- 大型犬は生後1年半前後~5、6歳まで

- 超大型犬は生後2年前後~5、6歳まで

大型犬や超大型犬は、その体の大きさゆえに、体を支える筋肉量なども今後のライフステージに影響してきます。

大型犬や超大型犬は6歳辺りには、体質やこれまでの生活スタイルにもよりますが、関節ケアなどを考える時期に差し掛かっているという認識をしておくとよいでしょう。

シニア期は…

- 超小型犬は7歳あたり以降

- 小型犬は7歳あたり以降

- 中型犬は7歳あたり以降

- 大型犬は5、6歳以降

- 超大型犬は5、6歳以降

あくまでこれは目安であって、「〇歳あたり」という表記にしています。

さきほど触れたように、体質はもちろん、怪我などもなくたくさん運動をしてきた子と、そんなに頻繁に散歩に行く機会がなかった子、成犬期までにどんな栄養素を取ってきたかなどによっても、シニア期特有の症状がみられるタイミングは異なってくるのは当然のこと。

人間でもアクティブシニアなんて言いますが、それと同様に、これまでの生活(運動・体質・食べ物)で違ってくるので、〇歳だからあなたはシニアという判断は一概にはできません。しかし、そういうステージに差し掛かっているということを意識しておくと良いと思いますよ♪

「ハイシニア」という定義・ライフステージについて

犬でいうところの「高齢期」というニュアンスで「ハイシニア」という言葉があります。

あくまで一例までにご紹介しておきますと、

- 超小型・小型・中型犬の場合、11、12歳頃以降

- 大型・超大型犬の場合、9歳頃以降

を、ハイシニアと呼ぶことがあるようです。目安として、犬の月齢を人間の年齢に当てたときの60歳を超えるあたりからハイシニアと呼ぶ傾向があります。

とはいえ、60歳以降でもめちゃくちゃ元気な人もいますから、個人的にはですが、元気なわんちゃんの場合には、

- 超小型・小型・中型犬の場合、13,4歳頃

- 大型・超大型犬の場合、10歳頃

と考えても良いのかなと感じることも無きにしも非ず。いずれにしても、これまでの生活状況は多きに関係していると、いろんな犬を見ていると感じますね!

各ライフステージに必要な栄養や考えておきたいこと

各世代の目安を見たところで、それぞれのライフステージにどういった特徴があるのか、どういったことを考えておいたらいいのかもご紹介しておきますね。

| 世代 | 特徴 |

| パピー・繫殖期 | 発育のために栄養が一番多く必要な世代。 カロリー・給餌量も多くなる |

| 成犬期 | 若年期はまだまだこれから成長につながる時期。 シニア期前には変化も出てくることもあります |

| シニア期・ハイシニア期 | 関節ケアが必要になる世代でもあり、 運動量が落ちてくる世代に差し掛かります |

※繫殖期とは、避妊手術をしていないメスのわんちゃんの妊娠期・育児期のことだと思ってください。

こういうことに気をつけておけばいいんだと思っていれば、フード選びも楽になってくるかもしれません。また、プラスの情報としては、ここに犬種特有の出やすい症状やその子特有の症状などを加味したフード選びができればなおよしですね♪