インターネットやペットショップ、ホームセンターなどでも販売されている療法食。読んで字のごとく、疾患・症状を改善するために、治療目的として食べるごはんのことで、食事療法に使うフードのことを指します。

病気や不調の治療って、薬や手術だけではありません。何らかの成分(栄養)の過多・欠落などが原因で、症状の悪化や病気につながることがあるため、体内に取り込む成分をコントロールすることで、その異常・症状を軽減していきます。それがまさに、今回のテーマの療法食の役割です。

簡単に言うと、「食べるお薬みたいなもの(薬ではないですよ)」で、本来は簡単に手を出すべきものではありません。人間だって、基本は処方箋を医師からもらって、薬を扱う資格のある薬剤師さんから説明を受けて、正しく服用しますよね?その感覚です。

療法食?ってなに?

しかし、普通にネットやショップで販売されていて、簡単に入手できる状況で、さらに、療法食がなにかすら知らなず、よさそうと思って購入してしまい、健康な犬に不調が出るトラブルが後を絶ちません。でも…誰でも買える状況ですから、トラブルが減らないのも仕方ないと思います。

今回は、そういった療法食の販売のされ方・現状などを真面目に考えて、購入者・販売者の無知ゆえの健康トラブルが起こらないよう、当記事を読まれた方にだけでも、正しい認識が伝われば幸いです。

なお、いろいろ書いてありますが、個体差もありますし、自分の愛犬のフードは大丈夫か、こういったフードは自分の判断で買っていいのかなど、心配なことがあればお気軽に当サイトにご相談くださいね!※ 当サイトのアドバイスは有料です。無料で相談に回答するものではありません。

(※お問い合わせについて:当サイトからのメールが迷惑メールに振り分けられることがあるので、迷惑メールボックスもご確認ください)

療法食の取り扱いの現状と、飼い主さんの「療法食」の認知度

少し前ですが、大手フードメーカーから、療法食に関するお知らせがありました。簡単に言うと、療法食の取り扱いを厳しくするというお知らせです。

これは、「療法食」の正しい扱い方を知らないで購入してしまうことによって起こっていた、犬の健康被害・トラブルを減らすための対策で、しっかりメーカーの下で管理することにより、間違った使い方をさせないようにしたいという思いが根底にあります。

詳細については、ぜひ!愛犬家のみなさんには以下の記事をご一読いただきたいのですが、調べてみたら、療法食がなんたるかを知らないで与えている方が多いということがわかってきたんです。

そもそも「ドッグフード」「療法食」の定義とは?違いはなに?

療法食の話を進める前に、そもそもの知識として、「ドッグフード」「療法食」の定義について、おさらいしておきましょう。

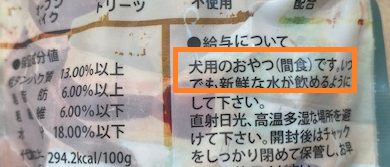

まず、みなさんが一般的に「ドッグフード」と呼ぶものは、犬がメインで食べるごはん・主食のことを指していると思いますが、本来、「ドッグフード」の定義は、犬が口にするもの(食べるもの)全体のことを言います。

ドッグフードという言葉自体は、犬が食べるものの総称にすぎません。あまりに「ドッグフード=犬が主食で食べるもの」という印象が強いのですが。

ドッグフードって主食のことだけを言うんじゃないんだね!

そしてさらに、「犬が食べるもの=ドッグフードと呼ばれるもの」は、ペットフード公正取引協議会にて、以下の3つの種類に細分化して表示することが決められていて、

それぞれ与える目的・用途が違うものとして区分されています。一部、表記のないもの・表現・表記が違うものもあるかもしれませんが。

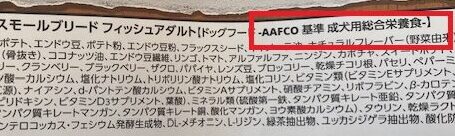

参考までに、↓こういった感じ↓に、パッケージのどこかに記載があると思います。

中でも総合栄養食は、それと水さえあれば、犬が健康に生きていける栄養が取れるものという定義があります。つまり、みなさんがイメージする「犬の主食となる食べ物=ドッグフード」に該当するものです。

逆に言えば、その他の2つ、間食・その他の目的食は、それだけでは理想的な栄養は確保できないものということ。

主食もおやつもひっくるめて「ドッグフード」なのです

もちろん、総合栄養食を名乗るには、自己判断で記載できるものではなく、主食と言って良いだけの確証がないといけません。この表示をするには、しかるべく試験・検査を受けて、犬が健康に生きていける栄養成分があることを証明し、認定されている必要があります。

「総合栄養食」と表示をするためには、各事業者が自らの責任において定められた試験を行わなければなりません。

1つは、製品の分析試験の結果を施行規則の栄養基準と比較し、栄養成分の基準に合致しているかを証明する「分析試験」。もう1つは、実際に給与試験を行って総合栄養食であると証明する「給与試験」。この2つの試験により証明されています。

引用元:一般社団法人)ペットフード協会

そして、さらに踏み込んだ話になるのですが、その試験の栄養基準値となるのが、日本がペットフードに採用しているアメリカのペットフード基準、AAFCOの規定です。(※AAFCOの規定をもとに、日本のペットフード安全法は整備されています。)

AAFCO・ペットフード安全法で規定されてる犬の理想的な栄養バランス

AAFCOに記載されている犬に必要な栄養について、参考までにご紹介しておきますが、特に暗記して覚える必要はありませんのでご安心を。(あくまでこんなルールのもと作られてますよというお話です)

| AAFCO推奨・成犬 | AAFCO推奨・パピー | |

| タンパク質 | 18.0%以上 | 22.5%以上 |

| 脂質 | 5.5%以上 | 8.5%以上 |

| 粗繊維 | MAX4% | MAX4% |

| 灰分* | 設定無 | 設定無 |

| 水分 | 10%以下 | 10%以下 |

※2. 灰分*(=ミネラル分)はパーセンテージとしては提示されておらず、リンとカルシウムの比率は、1:1~1:2などといった理想比率が以下のように記載されています。

※3. ウェットフードの場合は水分を0にした状態で上記の栄養価をクリアしているという認識になります。

この数値に絶対的に収まらないといけないというわけではなくて、総合的に見て、この基準相当だと判断されるものも総合栄養食を名乗ることができるようになっています。

「療法食」とはいったいどういった目的があるフードなのでしょう?

これまでの説明を踏まえた上で、やっと療法食を正しく理解できるので、前置きが長くなってしまったのですが、療法食とは、疾患や不調がある犬の治療のための食事・食事療法のためのフードのことを言います。

治療目的ということもあり、健康な犬のためのフード(=総合栄養食)のようにAAFCOの規定をクリアしていなくてOKなフードで、むしろ意図的に成分を調整して作られています。ですので、健康な子が食べるものではありません。獣医の指示ありきで、治療の一環として食べるものです。

たとえば、腎臓疾患の子はリンやカリウム、ナトリウムの摂取を抑えたいので、腎臓疾患用の療法食はそれらの成分をセーブして作られています。ただ、健康な犬にとってそれでは、リン・カリウム・ナトリウムの欠落につながり、別の病気や不調の引き金になりかねないわけです。

だからこそ、獣医の判断が必要なんです

なお、療法食を名乗るには、

「療法食」とは、ペットフードの中で、特定の疾病又は健康状態にあるペットの栄養学的サポートを目的に、獣医療において獣医師の指導のもとで食事管理(いわゆる食事療法)に使用されることを意図したものです。

その栄養特性は一般的な健康維持食(総合栄養食)とは異なるため、長期間の不適切な使用は健康を脅かすリスクもあり、公正競争規約では、獣医師の指導に基づいて給与するべきものである旨の注意書きをするよう定めています。また、療法食である旨を表示するにあたっては、その商品名、対象となる犬または猫の疾病または健康状態、根拠となるデータの所在を公正取引協議会に届け出ることとしています。

引用元:ペットフード公正取引協議会

とあるように、それなりの根拠や証明をもって、療法食である旨を記載することができるルールがあります。

正しく使ってこそ、初めて効果があるのね!

逆にいうと、パッケージや商品説明を見て「総合栄養食」という記載ではなく、「療法食」という記載があるものは、本来は、獣医の指示なしに一般の人が購入すべきものではありません。

にもかかわらず、療法食のサンプルをばらまく(ご自由にお持ちください的な)病院やショップがあったり、転売、インターネットのショッピングサイトでも獣医の診断なしに買えたりするのが、一番問題なのです。多少の期間食べるくらいであれば、著しい健康被害は出ないでしょうが…。

それに、たしかに「誰でも普通に買える=与えて良いもの」と思ってもおかしくありません。ですが、療法食と総合栄養食の違いをわからずに、誤ったフードを食べさせないようにしてください。これには、正しい認識が広がるよう啓発するしかないのです…。

なぜちまたに「療法食」が出回っているのか?なぜ止められない?

療法食が出回っている理由には、個人の利用者によるネットでの転売や、一部の悪質獣医による転売などの話もあります。残念ながら現時点での日本のペットのルールでは、そういった流れを取り締まることまではできません。(ここでそれを追求してもどうにもならないので割愛しましょう)

人間のお薬であれば転売不可などルールはありますが、ペットって日本ではまだモノ扱いなのです…。それに、本来は獣医から指示されて食べるものとあるように、動物病院に行って処方される必要があるのですが、世の中、ペット保険に入っていない方もいるでしょう…。

動物病院にかかる費用までは出せない…でも療法食はほしい…という人や、療法食に対して正しい知識を持たない人がいる限り、そして「購入できる状況にある限り、買う人がいる」のは仕方がないことなのかもしれません。

転売はダメだと思いますね…(個人の意見です)

といくらなげいても…転売などによって出回ってしまうのは止められないのが現状でもあり、メーカーがもう、自主規制をして出回らないように対策を講じるしはないのでしょう。でも、それでもやはり、限界はあるのかもしれません…。

いくらメーカーが転売禁止と記載していても、やっぱり転売する人がいるわけです。また無知ゆえに、まったくそれが危険なことと思うこともなく買ってしまう方もいます。

法的に規制できるようになるわけではありませんので、なかなか転売などによるネットでの取り扱いがなくならない・なくせないのかもしれません。ですから、このように飼い主さんに知識をつけてもらうよう啓発するほかないのです。

転売や無資格でもなく、ペットショップなどでも扱われている療法食は?

一般的なペットショップなどでも「療法食」って販売されていますよね?本来はそれこそが問題だと個人的には思っています。簡単に人々が手に取れる・購入できるようにしているメーカーがよくないんじゃないかと。

某メーカーについては、今店舗に在庫がある分までは販売していいけど、もう新規の取り扱いは不可というルールになりました。そこは思い切ったなと思いましたし、そのように、自社の売上よりも犬の健康を重視するフードメーカーが増えてほしいと思います。

でも、それくらい、パッケージの文言をみて「なんか、よさそうだ」「健康的な印象」と思って買って与えてしまう方がいて、そのせいで健康被害が起きていたということなんですよね。

よさそうだけで買うのは本当に危険です

また、売る販売店の方も、犬の食事のプロばかりではありません。ペットショップで売られているから大丈夫、ペットショップの店員さんに聞いたから大丈夫ではないのが、日本のペット業界の実態なのかな…と思う次第です。

こんなにも重要な愛犬の命にかかわることなのに、それでもまだ、買えなくなる正しい理由を理解していないのか、

などと調べている方も多いようで…。

お伝えしているように、そもそも、療法食は獣医の指導ありきで食べるものですので、ネットで購入すること自体が考えものです。また、もし獣医の指導なしに買ったとしても、定期的に獣医に相談はしておく必要があります。

ですので、このように安易に「なんとなくよさそう」「ネットの方が安い」などの発想で療法食を購入することが、どれだけ愛犬にとって危険なことなのか、少しでもわかってもらえたら嬉しいです。

準療法食・準食事療法食・準処方食とは?療法食とは違うものなの?

フードメーカーによって呼び方に違いはあるのですが、「準療法食」という名前がついているフードがあります。「準」の字のとおり、疾患のケアのためのフードではない(=療法食ではない)のだけど、疾患傾向にある子・症状が気になる子向けのごはんという意味です。

つまり、獣医の指示がなくても食べられるし、療法食ではないので、ふつうにどこで買っても良いフードということで、健康な犬が食べてもOK。気になる症状を未病の時点でケアしておこうというニュアンスがあります。悪化を予防するための食事といった感じですね。

そのため、療法食ほど著しく成分を調整しているわけはありません。そのため、総合栄養食の基準に該当しているものが多く、最近ではあまり見かけなくなっている表現でもあるのですが、心配な場合は、獣医に相談しながら与える方が安心です。

療法食は必要な犬には救世主!「療法食=悪いもの」ではありません

知名度のなさゆえに、間違えた療法食の与え方をしてしまうトラブルもあるとはいえ、知っているからこそ、療法食というだけで、毛嫌いする飼い主さんも中にはいます。これはこれで、ちょっと考えたいところです。

別に、療法食は悪いものというわけではありません。むしろ、正しく獣医の指示に従って与えることで、薬の長期服用や手術などをしなくても改善できることすらある救世主です。そのため、獣医の判断で必要と言われている場合は、個人的には原則、従ったほうがいいとは思います。

たしかに、自分の大事な愛犬が、普通の健康な犬とは違う、健康トラブルがある子向けのフードを食べないといけなかったり、健康な子用のフード(総合栄養食)とは栄養価がかけ離れているフードを食べないといけなかったりというのは、いい気はしないかもしれません。

栄養バランスが崩れる食事ってことでしょ

しかし、体の異常やなんらかの数値異常などがある時点で黄色信号なのですから、治療・改善のために、食事コントロールだけでよくなったらむしろラッキーじゃないでしょうか?薬や手術をするより、よっぽど犬への負担は減ると思います。

また、名前は出しませんが、日本でよく処方される療法食のメーカーに良い印象がない人もいるのではないでしょうか?でも、それだって有効な療法食はありますし、そのメーカーが嫌なら、良心的な獣医なら、ほかの療法食を取り寄せてくれるケースもあります。

食事を大事に考えている獣医もいて、無添加の療法食を扱っている獣医さんもいます。なので、もし、獣医の指示に従いなくないのであれば、そんな信頼できない獣医さんに大事な愛犬を診てもらうのはやめて、クオリティーの高い療法食を出してくれる獣医に変えるのもありですよ。

「療法食(療養食)」を与える・与えたい時のポイントとは?

お伝えしてきたように、療法食は、健康な子の食べ物ではないので、与えなくて済むに越したことはありません。療法食にお世話にならないでいいということは、健康の証でもありますしね!

逆にいえば、

- ただよさそうだからという理由で与えるのは危険

- 獣医の治療の一部なので、独自判断でやめたり与えたりしないこと

- 食べる以上、獣医に定期的に現状確認をする・チェックを受けること

ということは、意識しておかなければなりません。

よく、薬と療法食を併用しているのが不安で、獣医に相談もしないで勝手にフードを市販のものに替えてしまう方がいます。

療法食は心配だから普通のフードにしたい…

早くふつうのドッグフードを食べさせてあげたい…

たしかに、総合栄養食とは栄養も原材料も全然違うので、みんなと同じ普通のフードにしたい気持ちはわかりますが、だからって勝手にやめるのはよくありません。大事な愛犬の治療方針を考えてくれている獣医さんと、治療のため食べている愛犬に対して、とてもよくない判断です。

ごめんなさいですが、ストレートに言うと、それは飼い主さんのエゴにすぎません。療法食をやめたいのであれば獣医に相談すべきですし、ほかの手立てがないと獣医がいうなら、セカンドオピニオンで病院を変えたっていいのです。

また、療法食は獣医の指示で正しく使えば、有効に働くこともあるのですから、独自判断で勝手に買ったりやめたりすることのないよう、十分に注意してくださいね。療法食のことを正しく学んで、愛犬の健やかな暮らしに役立てていけるようにしておきましょう!